La nascita della letteratura italiana rappresenta uno dei fenomeni più affascinanti e complessi della cultura europea medievale. Dalle prime, incerte manifestazioni del volgare nei documenti altomedievali alla sublime architettura della Divina Commedia, si snoda un percorso evolutivo che in poco più di tre secoli trasforma un insieme di dialetti regionali in una lingua letteraria di respiro universale.

Questo processo di maturazione non segue una linea evolutiva uniforme, ma procede attraverso salti qualitativi, rivoluzioni espressive, sintesi creative che segnano altrettante tappe verso la conquista di una piena autonomia letteraria. Dalle testimonianze primitive dell’Indovinello Veronese e dei Placiti Cassinesi, che documentano il faticoso emergere del volgare dalla sudditanza al latino, si giunge alla consapevole rivoluzione operata da Francesco d’Assisi con il Cantico delle Creature, primo autentico capolavoro di una tradizione che troverà nella Commedia dantesca il suo momento di massima sublimazione.

Intendiamo, dunque, ricostruire questo percorso attraverso un’analisi che tenga conto tanto delle trasformazioni linguistiche e stilistiche quanto delle mutazioni culturali e spirituali che sottendono l’evoluzione della nostra tradizione poetica. Dalle prime manifestazioni documentarie, caratterizzate da finalità prevalentemente pratiche o didascaliche, si passerà all’esame della rivoluzione francescana, che inaugura una concezione nuova del rapporto tra lingua volgare e sublime, per giungere infine alla sintesi dantesca, che porta a compimento il processo di legittimazione del volgare come lingua della cultura e della poesia.

L’obiettivo è quello di delineare non soltanto una storia delle forme letterarie, ma di cogliere il movimento profondo attraverso cui una civiltà letteraria conquista la propria identità espressiva, trasformando gli strumenti linguistici ereditati in mezzi originali di conoscenza e di creazione artistica. Dalle radici francescane ai vertici danteschi si snoda così la vicenda fondativa della letteratura italiana, nella quale si intrecciano innovazione e tradizione, sacro e profano, realismo e sublimazione, in una sintesi destinata a influenzare tutto lo sviluppo successivo della nostra cultura.

Le testimonianze primitive: alle soglie della letteratura volgare

Prima di affrontare la rivoluzione francescana, è necessario tracciare un quadro delle prime manifestazioni del volgare italiano nei secoli che precedono il Cantico delle Creature. Questi documenti, pur non raggiungendo ancora la dignità letteraria del capolavoro francescano, testimoniano il graduale emergere di una coscienza linguistica autonoma rispetto al monopolio del latino.

I primi documenti (VIII-X secolo)

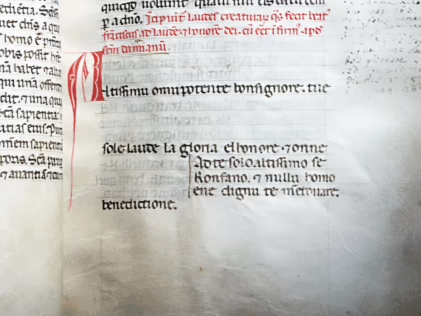

L’Indovinello Veronese (VIII-IX secolo) rappresenta la più antica testimonianza scritta del volgare italiano. Conservato presso la Biblioteca Capitolare di Verona, questo breve testo enigmatico recita: “Se pareba boves, alba pratalia araba, et albo versorio teneba, et negro semen seminaba” (Spingeva buoi, arava bianchi prati, e teneva un bianco aratro, e seminava nero seme). L’indovinello, che si riferisce metaforicamente all’atto dello scrivere, rivela già una consapevolezza del potere evocativo della parola, pur nella sua elementarità espressiva.

I Placiti Cassinesi (960-963) segnano un momento cruciale nella storia linguistica italiana. Questi quattro documenti giudiziari, redatti per dirimere una controversia territoriale tra monasteri benedettini e proprietari laici, contengono la celebre formula testimoniale: “Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti”. Pur trattandosi di prosa giuridica, la solennità rituale di queste formule presenta già caratteristiche prosodiche che prefigurano sviluppi poetici successivi.

I primi esperimenti poetico-religiosi (XI-XII secolo)

Il Ritmo Cassinese (fine XI-XII secolo), prodotto probabilmente nell’abbazia di Montecassino, rappresenta uno dei primi tentativi di versificazione narrativa in volgare. Il componimento si apre con i versi: Eo, sinjuri, s’eo fabello, lo bostru audire compello: de questa bita interpello e•ddell’altra bene spello. La struttura metrica, ancora incerta e irregolare, rivela tuttavia l’intenzione di creare un discorso poetico autonomo, finalizzato all’edificazione morale attraverso exempla e aneddoti devozionali.

Il Ritmo su Sant’Alessio (fine XII secolo), proveniente dall’abbazia benedettina di Santa Vittoria in Mateano, sviluppa la leggenda del santo attraverso una narrazione versificata che alterna momenti di maggiore e minore tensione espressiva. Questi testi, caratterizzati da finalità didascalico-religiose e da semplicità strutturale, nascono prevalentemente negli scriptoria monastici e rispondono a esigenze mnemoniche e catechistiche.

Il salto qualitativo verso la letteratura

Questa produzione primitiva, pur preziosa dal punto di vista storico-linguistico, rimane confinata entro limiti espressivi che ne impediscono l’elevazione a dignità propriamente letteraria. I testi si caratterizzano per l’elementarità delle soluzioni metriche, l’approssimazione delle rime, la sintassi paratattica, l’assenza di elaborazione retorica. La loro funzione è prevalentemente strumentale: facilitare l’apprendimento, veicolare contenuti religiosi, conservare tradizioni narrative.

Il volgare come rivoluzione espressiva

La storia della letteratura italiana nasce da una duplice rivoluzione: linguistica e spirituale. L’abbandono del latino come lingua esclusiva della cultura dotta e il simultaneo emergere di una sensibilità religiosa rinnovata trovano nella figura di Francesco d’Assisi il loro primo, rivoluzionario interprete. Il Cantico delle Creature, composto presumibilmente tra il 1224 e il 1226, opera un salto qualitativo rispetto alle testimonianze primitive precedentemente analizzate, rappresentando non solo il primo autentico capolavoro poetico in volgare italiano, ma anche il momento fondativo di una nuova concezione del rapporto tra lingua, sacro e espressione artistica.

Questo momento aureorale della nostra tradizione letteraria si configura come spartiacque tra l’eredità latina medievale e la nascita di una coscienza linguistica nazionale. Come osserva Gianfranco Contini nella sua fondamentale analisi filologica, il Cantico inaugura “una tradizione di poesia religiosa che sarà destinata a influenzare profondamente tutto lo sviluppo successivo della letteratura italiana”. La scelta del volgare umbro da parte di Francesco non risponde infatti a mere esigenze comunicative, ma sottende una precisa concezione teologica: il Dio che si è fatto carne nella storia umana può e deve essere celebrato nella lingua del popolo, rompendo il monopolio della latinitas ecclesiastica.

Il Cantico delle Creature: matrice linguistica e spirituale

L’analisi strutturale del Cantico rivela una complessità compositiva che trascende l’apparente semplicità dell’ispirazione mistica. Il testo si articola in una sequenza di invocazioni che seguono un ordine cosmologico preciso: dagli elementi celesti (sole, luna, stelle) a quelli terrestri (vento, acqua, fuoco, terra) fino alla contemplazione della morte corporale. Questa progressione non è casuale, ma riflette una gerarchia ontologica che affonda le radici nella cosmologia medievale, mediata però attraverso una sensibilità francescana che trasforma la speculazione filosofica in esperienza poetica immediata.

Dal punto di vista linguistico, il Cantico presenta caratteristiche che ne fanno un unicum nella produzione letteraria del XIII secolo. L’uso dell’anafora “per” (che si ripete con variazioni in “Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna”, “per frate vento”, “per sor’aqua”) crea un ritmo litanico che trasforma il testo in preghiera cantabile, stabilendo un precedente fondamentale per tutta la successiva tradizione della lauda italiana. La personificazione degli elementi naturali attraverso i termini di parentela (“frate sole”, “sora luna”) introduce inoltre una dimensione affettiva nella contemplazione del creato che sarà destinata a influenzare profondamente la sensibilità poetica italiana.

La metrica del Cantico, irregolare e libera da schemi fissi, risponde a esigenze espressive che privilegiano l’efficacia comunicativa sulla regolarità formale. Questa libertà strutturale, lungi dal configurarsi come mancanza di competenza tecnica, rivela una consapevolezza stilistica che subordina la forma al contenuto, anticipando soluzioni che ritroveremo, in forme più raffinate, nella produzione dantesca.

L’evoluzione del volgare poetico: dalla lauda alla lirica cortese

Il cammino che conduce dal primitivismo espressivo francescano alla sofisticazione dantesca passa attraverso diverse fasi evolutive, ciascuna caratterizzata da specifiche acquisizioni linguistiche e metriche. La tradizione laudistica, che dal Cantico francescano si sviluppa attraverso Jacopone da Todi e i poeti dell’Umbria religiosa, rappresenta il primo tentativo di sistematizzazione poetica del volgare italiano in ambito sacro.

Jacopone da Todi, in particolare, nella sua produzione laudistica dimostra come il volgare possa veicolare contenuti teologici di estrema complessità senza perdere l’immediatezza comunicativa. Laudi come “O Jubelo del core” o “Senno me pare e cortesia” rivelano una maturità tecnica che, pur mantenendo la finalità didascalica e devozionale del genere, introduce elementi di raffinatezza stilistica che preparano il terreno per successive elaborazioni.

Parallelamente, lo sviluppo della lirica cortese in area siciliana introduce nel panorama letterario italiano modelli formali di derivazione provenzale che influenzeranno decisivamente l’evoluzione del volgare poetico. La Scuola Siciliana, sotto l’egida di Federico II, elabora un sistema metrico-stilistico che, pur derivando dalla tradizione trobadorica, presenta caratteristiche originali destinate a influenzare tutta la successiva produzione lirica italiana.

Giacomo da Lentini, Pier delle Vigne, Guido delle Colonne e gli altri poeti della corte federiciana operano una fondamentale mediazione culturale, trasferendo nel volgare italiano temi, forme e stilemi della lirica d’oltralpe. Il sonetto, forma metrica destinata a divenire emblematica della tradizione poetica italiana, nasce proprio in questo contesto, rappresentando un perfetto equilibrio tra esigenze espressive e controllo formale.

La rivoluzione stilnovistica: verso la sublimazione del volgare

L’evoluzione del volgare poetico raggiunge una tappa decisiva con l’emergere dello Stilnovo, movimento letterario che trasforma radicalmente la concezione della poesia volgare, elevandola da strumento di intrattenimento cortese a mezzo di indagine filosofica e spirituale. Guido Guinizelli, con la canzone Al cor gentil rempaira sempre amore, stabilisce i fondamenti teorici di una nuova poetica che identifica nell’amore il principio di elevazione spirituale dell’individuo.

La rivoluzione guinizelliana non è soltanto tematica, ma investe profondamente la struttura linguistica e stilistica del discurso poetico. L’introduzione di termini tecnici derivati dalla filosofia scolastica (“gentilezza”, “vertù”, “perfezion”), l’elaborazione di complesse metafore astronomiche e fisiche, la ricerca di un registro linguistico “alto” che sappia conciliare precisione terminologica ed eleganza espressiva, segnano il definitivo superamento della fase pionieristica del volgare letterario.

Guido Cavalcanti porta alle estreme conseguenze l’impostazione guinizelliana, elaborando una fenomenologia dell’amore che si avvale di categorie filosofiche aristoteliche per indagare la natura e gli effetti della passione amorosa. Componimenti come Donna me prega rappresentano il punto di massima tensione speculativa raggiunto dalla lirica pre-dantesca, dimostrando come il volgare sia ormai maturo per veicolare contenuti filosofici di estrema complessità.

Dante e la sintesi suprema: dalla Vita Nova alla Commedia

L’opera di Dante Alighieri rappresenta il momento di sintesi e superamento di tutte le tradizioni poetiche precedenti. Nella Vita Nova, l’Alighieri dimostra la piena padronanza delle tecniche stilnovistiche, ma introduce elementi di novità che preludono agli sviluppi successivi. L’alternanza di prosa e poesia, l’autocommento dei componimenti lirici, l’elaborazione di una vicenda autobiografica che assurge a paradigma universale, configurano un’opera di straordinaria modernità formale.

La canzone Donne ch’avete intelletto d’amore segna, secondo l’interpretazione dello stesso Dante nel capitolo XIX della Vita Nova, l’inizio della sua “maniera nova”, caratterizzata dall’abbandono della dimensione solipsistica della passione amorosa a favore di una poesia della lode che fa di Beatrice simbolo di perfezione spirituale. Questa evoluzione stilística prepara la rivoluzione espressiva della Commedia, dove il volgare raggiunge la sua massima espansione semantica e stilistica.

La Divina Commedia rappresenta il punto di arrivo del processo evolutivo iniziato con il Cantico francescano. L’adozione della terzina dantesca, forma metrica di straordinaria funzionalità narrativa, la creazione di una lingua poetica capace di spaziare dal registro più basso (l’invettiva, la satira, il grottesco infernale) al più sublime (l’estasi mistica del Paradiso), l’elaborazione di un sistema stilistico-retorico che sa integrare eredità classica e innovazione volgare, fanno dell’opera dantesca il momento di definitiva maturazione della tradizione poetica italiana.

L’architettura linguistica della Commedia

L’analisi linguistica della Commedia rivela la straordinaria capacità dantesca di orchestrare registri diversi in una sintesi espressiva di incomparabile ricchezza. Dal “papé Satan, papé Satan aleppe” di Pluto all’ineffabile “luce etterna che sola in te sidi” dell’ultimo canto del Paradiso, Dante dimostra come il volgare possa abbracciare l’intera gamma dell’esperienza umana, dal più triviale al più sublime.

La costruzione del verso dantesco rivela una consapevolezza prosodica che sa sfruttare le potenzialità musicali della lingua italiana. L’endecasillabo della Commedia, pur mantenendo la struttura metrica tradizionale, presenta una varietà di soluzioni accentuali che ne fanno uno strumento di straordinaria flessibilità espressiva. Gli enjambements, le cesure, le allitterazioni, le assonanze concorrono a creare un tessuto fonico che sostiene e amplifica il significato del testo.

Particolarmente significativa è l’evoluzione stilistica che attraversa le tre cantiche. L’Inferno presenta una prevalenza di registro medio-basso, caratterizzato da un lessico spesso crudo e realistico, da costruzioni sintattiche che mimano il parlato, da un uso sapiente del discorso diretto che conferisce drammaticità alla narrazione. Il Purgatorio segna una graduale elevazione stilistica, con l’introduzione di elementi lirici che preparano il registro sublime del Paradiso, dove Dante raggiunge vertici di astrazione poetica che non trovano confronti nella letteratura precedente.

La rivoluzione semantica: dal simbolico al teologico

La Commedia opera una rivoluzione semantica che trasforma definitivamente la concezione del volgare poetico. La lingua di Dante non è più soltanto strumento di comunicazione estetica, ma diventa medium di rivelazione teologica. Ogni parola, ogni immagine, ogni costruzione sintattica è investita di una pluralità di significati che rimandano ai diversi livelli di interpretazione del testo (letterale, allegorico, morale, anagogico).

Questa densità semantica trasforma il volgare in uno strumento ermeneutico di straordinaria sofisticazione. Termini apparentemente semplici come “selva”, “monte”, “sole” si caricano di valenze simboliche che li trasformano in elementi di un linguaggio cifrato capace di veicolare verità spirituali di estrema complessità. La creazione di neologismi (“imparadisare”, “intuarsi”, “trasumanar”) dimostra come Dante concepisca il volgare non come sistema linguistico chiuso, ma come realtà dinamica capace di espandersi per abbracciare dimensioni dell’esperienza precedentemente inesprimibili.

Il lascito dantesco: verso la canonizzazione del volgare

La Commedia segna il momento di definitiva legittimazione del volgare come lingua letteraria. L’opera dantesca dimostra che la lingua nazionale può competere con il latino nella resa di contenuti elevati, inaugurando un processo di canonizzazione che influenzerà tutta la tradizione successiva. Il modello dantesco diventa paradigma insuperabile di perfezione stilistica, punto di riferimento obbligato per ogni successivo tentativo di poesia “alta” in volgare.

La fortuna della Commedia nei secoli successivi testimonia la validità delle soluzioni linguistiche e stilistiche elaborate da Dante. L’opera diventa immediatamente oggetto di studio e commento, a dimostrazione della consapevolezza dei contemporanei di trovarsi di fronte a un’opera destinata a modificare definitivamente il panorama letterario italiano.

La lingua della Commedia, con la sua capacità di tenere insieme elementi popolari e dotti, tradizione classica e innovazione volgare, realismo descrittivo e sublimazione mistica, costituisce il modello di riferimento per tutti i successivi tentativi di elaborazione di una lingua poetica nazionale. Il lessico dantesco entra a far parte del patrimonio linguistico italiano, contribuendo in maniera decisiva alla formazione di una koinè letteraria che supera i particolarismi dialettali.

Dalle radici francescane alla sintesi dantesca

Il percorso che conduce dal Cantico delle Creature alla Divina Commedia rappresenta uno dei capitoli più affascinanti della storia letteraria europea. In poco più di un secolo, il volgare italiano compie un’evoluzione che lo porta dalla semplicità espressiva francescana alla complessità architettonica dantesca, dimostrando una straordinaria capacità di crescita e raffinamento.

Questo processo evolutivo non è soltanto linguistico, ma investe l’intera concezione del rapporto tra parola poetica e realtà. Dal panteismo francescano che vede nel creato un libro aperto della gloria divina, si giunge alla visione dantesca che fa del cosmo un sistema di segni da decifrare, di simboli da interpretare, di verità da conquistare attraverso il faticoso cammino della ragione illuminata dalla fede.

La tradizione che va da Francesco a Dante stabilisce i fondamenti della letteratura italiana, definendo caratteri e orientamenti che si riveleranno costanti nella nostra cultura. L’attenzione al dato concreto dell’esperienza, la tensione verso il trascendente, la ricerca di un equilibrio tra innovazione formale e fedeltà alla tradizione, la concezione della poesia come strumento di conoscenza e di elevazione spirituale, costituiscono l’eredità permanente di questo straordinario momento fondativo.

Il volgare, nato come lingua del popolo e della preghiera, diventa con Dante lingua della filosofia e della teologia, strumento capace di abbracciare l’intera gamma dell’esperienza umana. Questa metamorfosi segna la nascita della letteratura italiana come tradizione autonoma e originale, capace di dialogare con le grandi letterature europee senza perdere la propria specificità culturale.

L’analisi del cammino che porta dalle radici francescane alla sintesi dantesca rivela così non soltanto l’evoluzione di una tradizione letteraria, ma il processo stesso di formazione di una coscienza culturale nazionale. La lingua di Dante, erede delle esperienze precedenti ma capace di trascenderle in una sintesi originale, diventa il modello di riferimento per tutta la tradizione successiva, stabilendo parametri di eccellenza che continueranno a orientare la letteratura italiana nei secoli a venire.

Dalle “laude” francescane ai “canti” danteschi, il volgare italiano compie dunque un percorso esemplare che lo porta dalla condizione di strumento espressivo primitivo a quella di lingua letteraria matura, capace di competere con le grandi tradizioni classiche. Questo processo di maturazione costituisce uno dei fenomeni più significativi della cultura medievale europea e getta le basi per tutti gli sviluppi successivi della nostra tradizione letteraria.