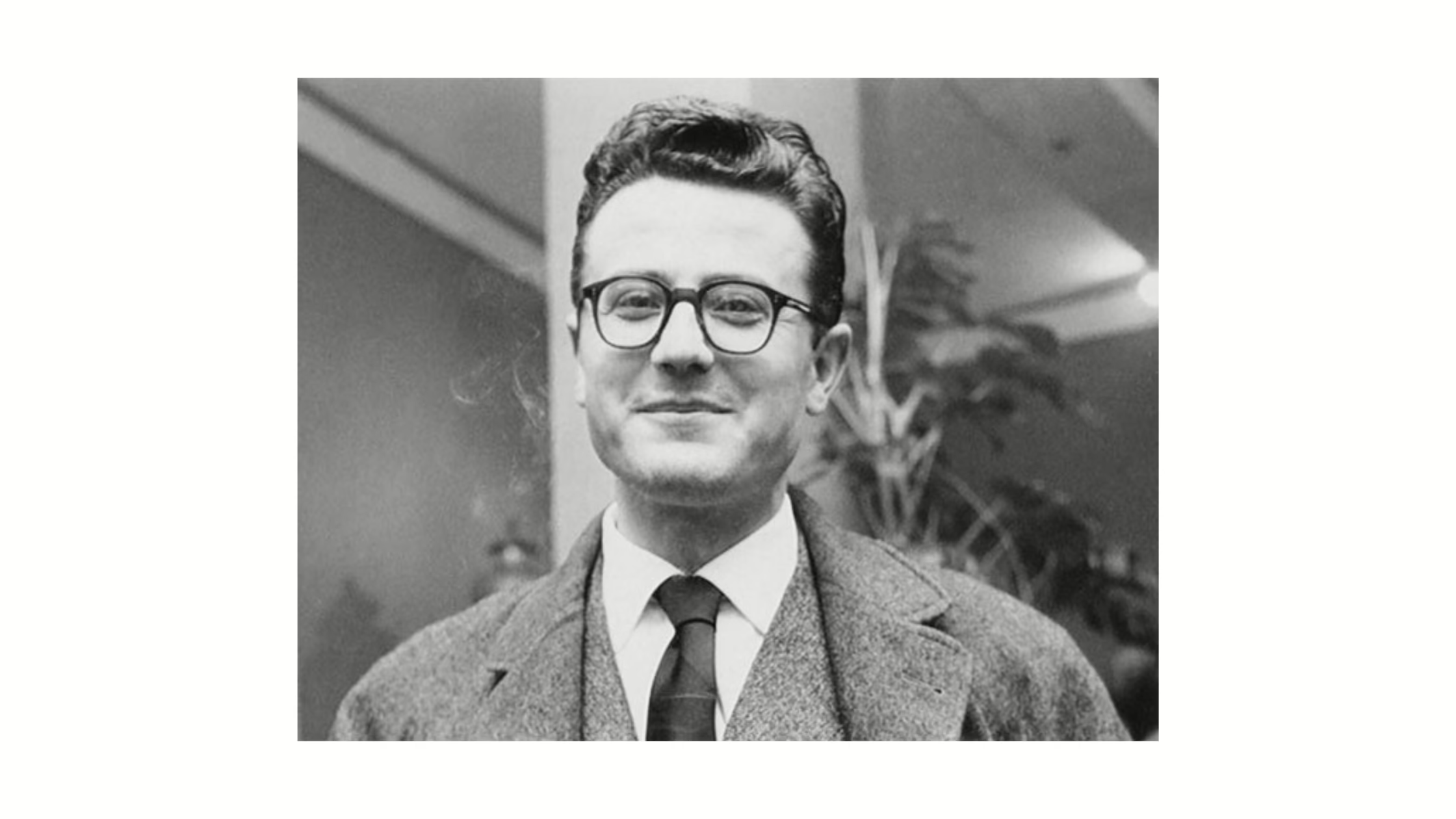

L’opera poetica di Raffaello Baldini si configura come uno dei vertici più significativi della letteratura italiana contemporanea, rappresentando un paradigma estetico che sfida le convenzioni del canone lirico novecentesco attraverso una rivoluzionaria concezione dell’oralità dialettale. Raffaello Baldini (Santarcangelo di Romagna 1924 – Milano 2005) è stato uno dei più grandi poeti italiani dell’ultimo mezzo secolo, un giudizio critico che trova fondamento nella sua capacità di trasformare il dialetto romagnolo in strumento di indagine esistenziale universale.

Laureatosi in filosofia all’università di Bologna, dal 1955 si è stabilito a Milano; è stato redattore di Panorama. Questa duplice dimensione geografica e culturale – la Romagna natale e la Milano industriale – costituisce il fulcro generativo della sua poetica, alimentando una tensione dialettica che permea l’intero corpus baldiniamo. Nell’immediato dopoguerra con alcuni giovani poeti (Guerra, Perdetti, Fucci) si riuniva al “Caffè Trieste”, il bar dei genitori ribattezzato goliardicamente «E’ circal de giudêizi» (Il circolo della saggezza). Questo ambiente intellettuale santarcangiolese, frequentato da figure del calibro di Tonino Guerra, costituisce l’humus culturale dal quale emerge la vocazione poetica di Baldini, orientata verso una riscoperta del dialetto come linguaggio della memoria e dell’autenticità esistenziale.

Il suo primo libro di versi, E’ soliteri (Il solitario), lo ha pubblicato (a sue spese) nel 1976, quando aveva già 52 anni. Questa tardiva emersione poetica assume significato programmatico: Baldini giunge alla poesia dopo aver sedimentato una profonda esperienza di vita e di riflessione, conferendo ai suoi versi una densità esistenziale che si oppone all’estetismo giovanile. L’esordio con E’ solitèr inaugura un percorso creativo caratterizzato da una progressiva elaborazione di un linguaggio poetico che fonde registri colloquiali e profondità metafisica.

E’ nòn

Te cafè? da fè chè? a stagh mèi ma chèsa,

a zugh sa cal burdèli,

i zugh ch´ò imparè mai! E u m pis da pérd.

Il nonno

Al caffè? da far che? sto meglio a casa,

gioco con quelle bambine,

i giochi che ho imparato mai! E mi piace perdere.

Architettura dell’opera e sviluppo diacronico

Il corpus poetico baldiniamo si articola attraverso raccolte che testimoniano un’evoluzione stilistica e tematica coerente. Esordì nel 1977 con la raccolta in dialetto romagnolo E’ solitèri, poi confluita nel volume La nàiva (1982); in seguito pubblicò Furistír (1988, premio Viareggio), Zitti tutti (1993), Ad nota (1995) e Intercity (2003). Questa sequenza cronologica rivela una progressiva affinazione del linguaggio poetico, dall’iniziale sperimentazione dialettale verso forme sempre più elaborate di teatralità lirica.

La nàiva rappresenta il momento di piena maturazione poetica, dove il dialetto romagnolo diviene veicolo di una riflessione esistenziale che trascende i confini regionali. Furistír, insignito del premio Viareggio, consolida la sua reputazione critica, mentre Ad nòta, che ha vinto il premio Bagutta, testimonia il riconoscimento istituzionale di una poetica originale. Intercity, ultima raccolta pubblicata in vita, rappresenta la sintesi matura di un percorso creativo che ha saputo coniugare sperimentazione linguistica e profondità concettuale.

La poetica dell’oralità: analisi stilistica e linguistica

L’innovazione baldininiana risiede nella trasformazione del dialetto romagnolo da strumento di comunicazione locale a linguaggio poetico universale. La sua scrittura si caratterizza per un’oralità che simula la naturalezza della conversazione quotidiana, dissimulando attraverso l’apparente semplicità una complessità strutturale e semantica di notevole spessore. «Se non restasse ancora vivo il pregiudizio pigro per il quale un poeta in dialetto è un ‘minore’, anche quando è maggiore, Raffaello Baldini sarebbe considerato da tutti quello che è, uno dei tre o quattro poeti più importanti d’Italia». Questo giudizio di Pier Vincenzo Mengaldo coglie l’essenza della questione critica: l’opera di Baldini sfida le gerarchie linguistiche tradizionali, dimostrando come il dialetto possa assurgere a strumento di indagine poetica non inferiore alla lingua nazionale.

La tecnica compositiva baldininiana si fonda su alcuni elementi distintivi: l’uso del monologo come forma privilegiata, la mimesi dell’oralità attraverso costruzioni sintattiche colloquiali, l’impiego di registri linguistici eterogenei che spaziano dal triviale al sublime. I suoi testi si configurano come drammi monologici nei quali l’io lirico assume le sembianze di personaggi popolari che, attraverso il flusso della coscienza, rivelano verità esistenziali profonde.

Dimensione teatrale e performativa

L’itinerario poetico fu accompagnato anche da tre monologhi (i primi due in dialetto romagnolo, con traduzione a fronte, e il terzo in italiano), che sviluppano la vocazione teatrale già evidente nella poesia di Raffaello Baldini. Questa dimensione scenica della sua opera non rappresenta un’appendice, ma costituisce l’essenza stessa della sua concezione poetica. I testi baldininiani nascono dalla voce prima che dalla pagina, configurandosi come partiture per l’esecuzione orale. La teatralità intrinseca dei suoi componimenti si manifesta attraverso l’uso del dialogo immaginario, delle pause, delle ripetizioni, degli effetti ritmici che simulano l’andamento del parlato spontaneo.

Tematiche esistenziali e filosofiche

Nonostante l’apparente leggerezza del registro colloquiale, l’opera di Baldini affronta questioni esistenziali di primaria importanza: la solitudine dell’individuo contemporaneo, l’incomunicabilità, il rapporto problematico con la modernità, la nostalgia per un mondo rurale in via di estinzione. I suoi personaggi – spesso figure marginali, anziani, disadattati – diventano portavoce di una condizione umana universale, esprimendo attraverso il dialetto locale inquietudini che trascendono i confini geografici e temporali.

A n´e´ so

Invìci mè l´è un pó ch´a pràigh, ad nòta,

quant a m svégg, ch´a so lè, ch´a n´arcàp sònn,

l´è la vciaia? a n´e´ so, l´è la paéura?

a pràigh, e u m pèr ´d sintéi, a n´e´ so,

cmè ch´a n fóss da par mè, a n´e´ so, cmè che,

l´è robi ch´l´è fadéiga, a déggh acsè,

mo a n´e´ so gnénch´ s´a i cràid o s´a n´i cràid.

Non lo so

Invece io è un po´ che prego, di notte

quando mi sveglio, che sono lì, che non riprendo sonno,

è la vecchiaia? non lo so, è la paura?

prego, e mi pare di sentire dentro, non lo so,

come se non fossi solo, non so, come se,

sono cose che è difficile, dico così,

ma non so nemmeno se ci credo o non ci credo

La solitudine emerge come tema portante, declinata attraverso sfumature che vanno dall’isolamento metropolitano alla difficoltà di comunicazione interpersonale. Il titolo stesso della raccolta d’esordio, “E’ solitèri”, annuncia questa centralità tematica che percorrerà l’intera produzione. Tuttavia, la solitudine baldininiana non assume connotazioni romantiche o elegiache, ma si configura come condizione esistenziale analizzata con lucidità disincantata e, paradossalmente, con sottile umorismo.

L’itonia come strategia poetica

L’ironia rappresenta uno degli aspetti più raffinati della poetica baldininiana. Non si tratta di un semplice effetto stilistico, ma di una vera e propria categoria epistemologica attraverso la quale il poeta osserva e interpreta la realtà. L’ironia baldininiana opera su più livelli: linguistico, attraverso l’uso di registri incongrui; situazionale, mediante la descrizione di paradossi quotidiani; esistenziale, nella rappresentazione delle contraddizioni della condizione umana.

Questa strategia ironica permette a Baldini di affrontare temi dolorosi senza cadere nel patetico, mantenendo una distanza critica che arricchisce la profondità interpretativa dei testi. L’ironia diventa così strumento di conoscenza, modalità attraverso cui l’individuo contemporaneo può confrontarsi con la complessità del reale senza rimanerne schiacciato.

Si dice bene i coglioni

Si dice bene i coglioni, ma loro,

io ne conosco più d’uno,

si credono d’essere,

non lo sanno che sono dei coglioni, e si sposano,

hanno figli, e i figli sono figli di coglioni,

che io non dico mica,

il babbo è il babbo,

tu non abbia da voler bene al tuo babbo,

portargli rispetto,

però questi figli, non lo so, io, non se n’accorgono?

quando parlano con il loro babbo,

non lo vedono, non lo sentono?

o sono coglioni anche loro?

che lì allora è fatica, fra coglioni –

ecco, sì, no, c’è delle volte che gli scappa detto:

il mio babbo è un coglione

ma in un altro senso, nel senso che è buono,

che è un galantuomo…

Che questo però è un discorso,

come sarebbe allora?

i galantuomini sono dei poveri coglioni?

Intendiamoci, può essere che un coglione

sia un galantuomo, può essere che sia buono,

ma può essere anche cattivo,

ci sono i buoni e i cattivi anche tra i coglioni,

coglione vuol mica dire,

uno è un coglione, ma può andare vestito bene,

portare gli occhiali,

può essere, guarda io quello che ti dico,

può essere anche intelligente, e nello stesso tempo

coglione, che è un caso eccezionale, ma succede,

essere coglione è una cosa,

può essere tutto un coglione, può essere

anche istruito, può essere perfino laureato…

certo che se è ignorante, i coglioni ignoranti,

quelli sono una disgrazia, non si ragiona,

è come parlare al muro, e prepotenti –

che uno, io capisco,

quando dico che un coglione può essere tutto,

uno può rimanere disorientato,

gli viene da dire: allora, se uno è un coglione,

in cosa si distingue?

insomma, cosa vuol dire essere un coglione?

cos’è la coglionaggine?

Eh, questa è una domanda, è fatica,

come si può dire? fammi pensare, non c’è un esempio?

Ecco, i coglioni fanno le cose alla rovescia,

e tu li vedi che sbagliano, tu lo sai

come andrebbero fatte,

provi a dirglielo, anche con le buone maniere,

ma loro niente, tirano dritto,

tu cerchi di dargli una mano,

di metterli sulla buona strada, loro ti guardano

con un’aria e t’arrabbi:

“Sono dei coglioni!” ti sfoghi in piazza,

e in piazza c’è anche qualcuno che ti ascolta:

“Hai ragione, sono coglioni, però…”

“Però?…”

“Cosa si può fare? Sono tanti, comandano loro”.

Ricezione critica e fortuna letteraria

L’opera di Baldini ha suscitato un progressivo interesse critico che ha portato al superamento degli iniziali pregiudizi nei confronti della poesia dialettale. Paolo Nori gli ha dedicato il suo ultimo romanzo, Chiudo la porta e urlo (Mondadori), testimoniando la persistente attualità della sua opera. La critica accademica ha gradualmente riconosciuto in Baldini un innovatore del linguaggio poetico contemporaneo, capace di rinnovare la tradizione lirica italiana attraverso l’innesto di elementi linguistici e stilistici provenienti dalla cultura popolare.

Il riconoscimento istituzionale, testimoniato dai prestigiosi premi ricevuti, ha consolidato la sua posizione nel panorama letterario nazionale, favorendo la diffusione di un’opera che, pur radicata nella specificità dialettale romagnola, parla un linguaggio universalmente comprensibile.

Eredità Poetica di Raffaello Baldini

L’opera di Raffaello Baldini si configura come uno snodo fondamentale nella evoluzione della poesia italiana contemporanea, rappresentando un modello di innovazione linguistica che ha saputo coniugare tradizione popolare e sperimentazione letteraria. La sua lezione poetica consiste nella dimostrazione che l’autenticità espressiva non dipende dalla nobiltà del registro linguistico, ma dalla capacità di trasformare il materiale linguistico disponibile in strumento di indagine esistenziale.

L’eredità baldininiana si manifesta nella rivalutazione critica del dialetto come risorsa poetica, nell’affermazione dell’oralità come dimensione costitutiva del fatto letterario, nella dimostrazione che la poesia può nascere dalla mimesi del parlato quotidiano senza perdere in profondità e complessità. La sua opera rappresenta un paradigma alternativo rispetto alle correnti dominanti della poesia contemporanea, offrendo un modello di scrittura che riconcilia sperimentazione formale e comunicabilità.

Raffaello Baldini ha dunque realizzato una delle sintesi più originali e felici della letteratura italiana del secondo Novecento, trasformando il dialetto romagnolo in linguaggio poetico di rilevanza nazionale e, potenzialmente, internazionale. La sua opera testimonia la vitalità della tradizione dialettale italiana e la sua capacità di rinnovarsi attraverso il confronto con le istanze espressive della contemporaneità, costituendo un contributo fondamentale al patrimonio letterario nazionale e un punto di riferimento ineludibile per chiunque si interroghi sulle possibilità espressive della poesia italiana contemporanea.