Nelle parole e nelle ombre di Remo Pagnanelli si addensa un’idea alta e dolorosa della poesia: essa non è ornamento, né confessione, ma atto conoscitivo e testimonianza dell’irriducibile tragedia dell’essere. Poeta-filosofo, poeta dell’assenza, della memoria e della disillusione ontologica, Pagnanelli occupa un posto segreto e cruciale nella letteratura italiana del secondo Novecento, distante dalle mode ma centrale per comprendere il destino della poesia come gesto estremo di resistenza e rivelazione.

Biografia e contesto intellettuale

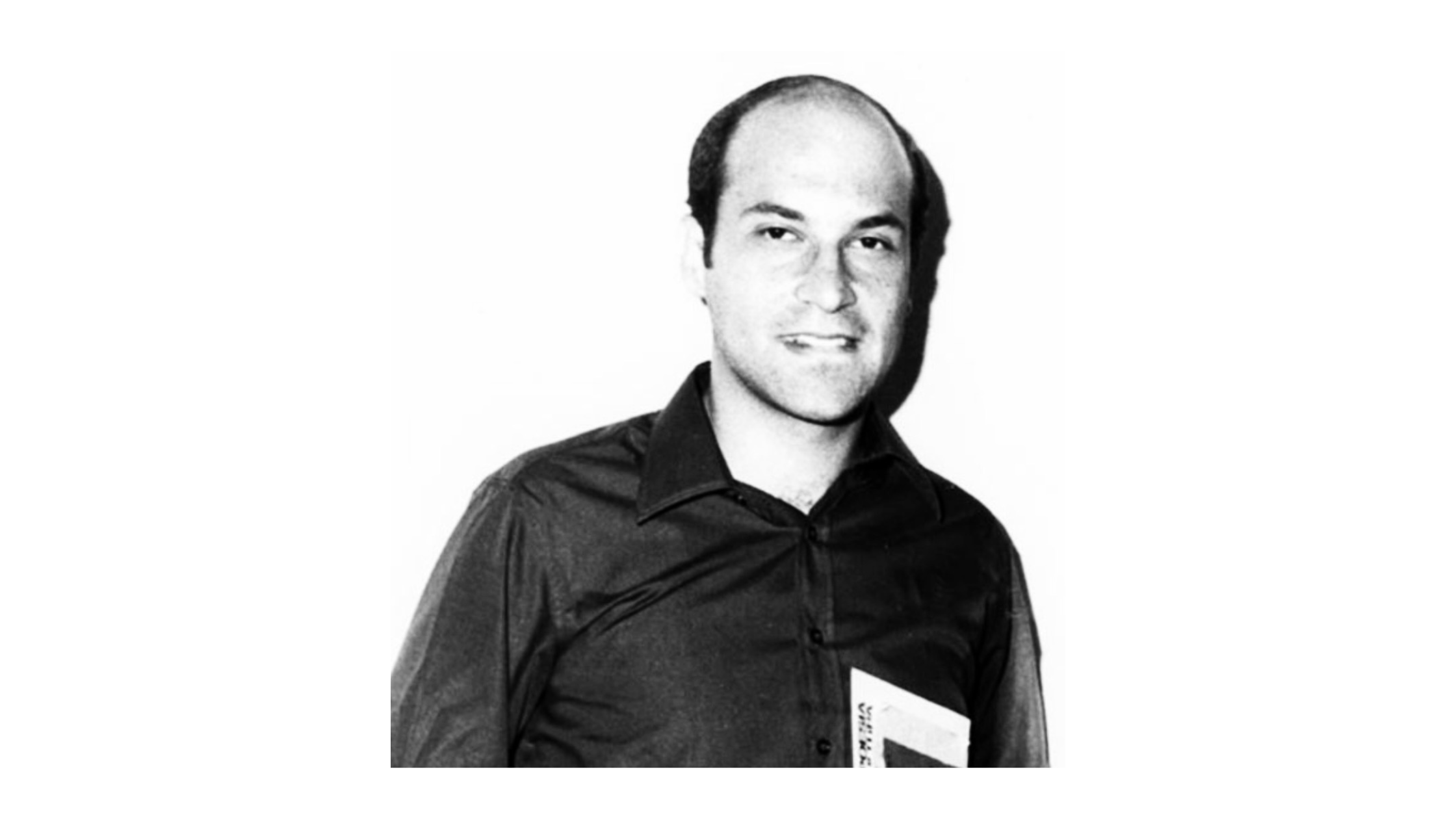

Remo Pagnanelli nasce a Macerata nel 1955 e muore prematuramente per suicidio nel 1987, a soli trentadue anni. La sua vicenda esistenziale, segnata da una sensibilità tormentata e da un pensiero radicale, è strettamente intrecciata alla sua opera poetica, che rappresenta una delle più intense espressioni dell’interiorità novecentesca. Pur vivendo appartato, lontano dai grandi centri culturali, Pagnanelli ebbe una vivace attività di critico e poeta, partecipando con acutezza ai dibattiti della poesia italiana contemporanea. Collaborò con riviste letterarie, scrisse saggi su autori come Montale, Sereni, Zanzotto, Caproni, Luzi e altri, e fu tra i fondatori della rivista Verso, contribuendo con lucidità a una riflessione sulla funzione e la crisi della poesia moderna.

L’ambiente marchigiano in cui visse — marginale rispetto ai circuiti dominanti ma ricco di fermenti sotterranei — contribuisce alla formazione di un immaginario poetico segnato da una spiritualità laica, da un senso tragico della natura e del tempo, da un pensiero poetico in cui il reale appare come epifania dolorosa e inaccessibile. La morte precoce conferisce alla sua opera — che comprende le raccolte, pubblicate in vita, Dopo (Forum/Quinta Generazione, Forlì, 1981) e Musica da viaggio (Antonio Olmi editore, Macerata, 1984) — un’aura di incompiutezza e di urgenza, come se ogni poesia fosse l’estremo tentativo di afferrare l’essenza sfuggente del vivere.

Influenze culturali e genealogie poetiche

Remo Pagnanelli si colloca idealmente in una linea di poeti visionari e riflessivi, in dialogo costante con la grande tradizione europea. Se si possono ravvisare affinità con il Montale più ermetico e con il Caproni metafisico, la sua voce si avvicina maggiormente a quella di poeti come Paul Celan, Yves Bonnefoy, Trakl e Rilke, per l’intensità del linguaggio e la vocazione al “dire oscuro”. Tuttavia, è anche debitore di esperienze italiane coeve, come quella di Amelia Rosselli — che ammirava profondamente — e di Andrea Zanzotto, per l’uso creativo e destrutturante della lingua.

Nella sua poesia si avverte anche una tensione filosofica che richiama la lezione di Heidegger: l’essere come enigma, il linguaggio come casa dell’essere, il pensiero poetante come forma estrema di abitazione del mondo. Ma è un Heidegger filtrato attraverso una sensibilità profondamente etica e tragica, mai compiaciuta nella speculazione, sempre ferita dalla realtà

L’ombra del tragico: tempo, memoria, morte

Uno dei nuclei centrali della poesia di Pagnanelli è la coscienza del tempo come perdita e dissoluzione. Nei suoi versi il tempo non è mai lineare né consolatorio: è materia disgregata, traccia inafferrabile, accumulo di assenze. La memoria non ha funzione elegiaca, ma agisce come atto doloroso di scavo, come riemersione che non si lasciano più abitare se non nella loro sparizione.

Una poetica della dissolvenza

La poesia di Pagnanelli si costruisce nel segno dell’ellisse, dell’intermittenza semantica, della tensione tra parola e silenzio. L’io lirico non si espone mai completamente: preferisce celarsi nei margini, trasfigurarsi nella forma instabile dell’immagine, dissolversi in una trama di analogie precarie. Il paesaggio non è mai sfondo, ma coscienza incarnata. La parola poetica diventa così, nella sua accezione più autentica, strumento di conoscenza tragica, tensione verso un altrove che non si lascia mai afferrare del tutto..

Dopo (1981)

Prima raccolta di Pagnanelli, Dopo si presenta come un esordio in cui la voce poetica è già adulta, consapevole della propria precarietà e della responsabilità dell’enunciazione. Il titolo allude a una temporalità altra, successiva a un evento irrimediabile: forse la fine dell’infanzia, forse un lutto, forse solo la perdita di un’origine. La lingua è diafana, ma attraversata da fenditure: ogni verso sembra misurare la distanza tra l’esperienza e la sua dicibilità. Il paesaggio marchigiano si affaccia in controluce, mai nominato esplicitamente, ma come vibrazione sensoriale che si inscrive nei corpi e negli oggetti.

Chiedersi se dopo sarà il nulla

è inutile come altrettanto se

le due entità si sovrappongano

e quale sia il loro destino

di maschere, quindi il nostro,

infine chissà se si può parlare

di entità per loro.

Comunque anche così esiste qualcuno

che vi passa il tempo.

Musica da viaggio (1984)

In Musica da viaggio, la dimensione elegiaca si innesta su una struttura più compatta e consapevole. Il viaggio, qui, non è solo geografico ma soprattutto interiore. La musica non accompagna, ma scandisce la perdita, la transitorietà, l’evanescenza del senso. Pagnanelli affida alle composizioni una tensione quasi musicale, in cui l’intervallo tra le immagini diventa il vero campo di significazione. Il tempo non è più lineare, ma oscillatorio, segnato da ritorni e fratture. Le immagini naturali — rami, nebbie, uccelli, acque — divengono emblemi di un pensiero poetico che si costruisce nella provvisorietà.

Biglietto da viaggio

spesso in una voliera sognami.

Sarà grande garantirà per me

questo splendore, parti pure e

non interrogarti (questione di

attimi e scorderai).

mi addormento nel pensiero, non di te,

ma nel pensiero stesso, forse di lui

ma non necessariamente.

Atelier d’inverno (1985)

Opera centrale nella produzione di Pagnanelli, Atelier d’inverno segna un’apertura verso la dimensione creativa come laboratorio malinconico e riflessivo. L’atelier non è solo luogo fisico, ma spazio mentale in cui la parola si rifrange e si osserva. L’inverno, metafora della sospensione e del limite, diviene stagione della scrittura. La poesia, in questo libro, si fa autoriflessione, indagine sul proprio statuto, sulla propria fragilità e necessità. Il lessico si fa più essenziale, gli enjambement più frequenti, e le composizioni appaiono come appunti di un pensiero in bilico tra la rivelazione e la rinuncia.

L’orto botanico (1986)

Inclusa nell’antologia 6 Poeti del Premio Montale (All’Insegna del Pesce d’Oro), questa sezione rappresenta una delle prove più intense e rarefatte di Pagnanelli. L’orto botanico è luogo di catalogazione e insieme di decadenza; spazio di conoscenza e di dissoluzione. Le piante, le foglie, gli alberi divengono segni, quasi ideogrammi di un discorso sull’impermanenza. La voce poetica si ritrae ancora di più, lasciando emergere una scrittura che si avvicina al silenzio, fatta di cesure e vuoti. Ogni testo è una forma di erbario lirico, in cui il visibile è sempre sul punto di disfarsi.

Preparativi per la villeggiatura (1988)

Pubblicato postumo con una nota critica di Gilberto Finzi, Preparativi per la villeggiatura è forse il libro più intimamente dolente di Pagnanelli. La villeggiatura diventa metafora di una partenza che non avverrà, di una fuga che è già perduta. La preparazione — più che l’evento — è il centro semantico dell’opera: ogni gesto, ogni parola, è rito d’attesa e di perdita. Il tono si fa più narrativo, pur mantenendo la consueta densità evocativa. La scrittura pare inginocchiarsi di fronte all’incomprensibile, facendo della poesia uno spazio di elaborazione tragica.

Epigrammi dell’inconsistenza (1992)

A cura di Eugenio De Signoribus, questa raccolta postuma è un testamento lirico in cui la tensione filosofica diventa più esplicita. L’epigramma, nella forma breve e aforistica, serve a restituire la vertigine dell’essere: il senso di inconsistenza che attraversa la materia, l’identità, la memoria. Non c’è cinismo, ma una dolente lucidità, una chiarezza tragica che riflette sul nulla e sul frammento. Il lessico si fa ancora più essenziale, e il pensiero poetico si avvicina pericolosamente al silenzio definitivo, come se la parola potesse solo lambire l’assenza.

Vorrei fare una lunga vacanza nella terra.

Mie notizie porterebbe il vetro del mare o qualche animale

dal mugugno impigliato nel trabocchetto del buio.

A chi volesse trasmigrerei nelle stagioni intermedie

il fresco dal mio sottocutaneo Oa terra

si raffredda più presto del mare), risolto

nel minerale, spesso in simbiosi col vegetale,

assoggettato in altra specie dall’acqua che disperde,

in più sciolto da ogni esperimento di corporeità.

Una voce necessaria

Scrivere, per Pagnanelli, non è mai stato un esercizio letterario, ma un tentativo di sopravvivenza dell’essere dentro l’assenza. La poesia non salva: resiste, nomina, evoca ciò che sta per scomparire. In ciò consiste la sua grandezza e la sua radicale necessità. La sua opera, pur limitata nel numero, resta come un lascito ineludibile per chi voglia comprendere cosa sia stata — e cosa possa ancora essere — la poesia italiana dopo il secondo Novecento: non consolazione, ma ferita, non messaggio, ma orma.

La poesia di Pagnanelli non può essere consumata né letta con leggerezza: richiede ascolto, sospensione, immersione. Ma in cambio offre una forma rara di verità, quella verità poetica che si dà solo nel luogo dell’assenza, nell’estrema vicinanza tra il dire e il morire.

Remo Pagnanelli è stato, ed è, una delle voci più autentiche e appartate della poesia italiana del tardo Novecento. La sua opera, per molti anni dimenticata, è oggi al centro di un necessario processo di riscoperta. La sua capacità di coniugare riflessione esistenziale, tensione linguistica, e profondità simbolica lo pone accanto a grandi poeti del suo tempo, pur nella solitudine stilistica che ha sempre caratterizzato la sua scrittura. La sua poesia non urla, non persuade: scava, si ritrae, resiste. E proprio in questo gesto appartato risiede la sua irriducibile forza.

Fonti

- Le poesie, (il lavoro editoriale Casa Editrice) a cura di Daniela Marcheschi

- Wikipedia – Remo Pagnanelli