Nel panorama della poesia francofona del secondo Novecento, la figura di Philippe Jaccottet emerge con quella discrezione che contraddistingue le voci più autentiche e durature dell’arte letteraria.

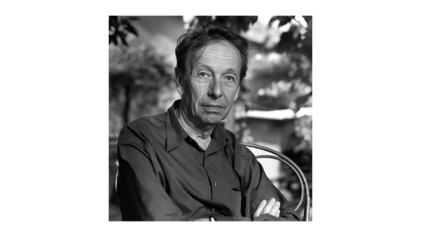

Nato a Moudon il 30 giugno del 1925 e scomparso a Grignan il 24 febbraio 2021, Jaccottet incarna un’estetica della sottrazione e dell’ascolto che si oppone alle retoriche dell’epoca, proponendo un’indagine poetica fondata sulla trasparenza del linguaggio e sulla fedeltà fenomenologica al reale.

L’itinerario biografico e la formazione di una poetica

La biografia intellettuale di Jaccottet si delinea attraverso coordinate geografiche e culturali precise che diventeranno matrici della sua sensibilità poetica. Dopo gli studi a Losanna si reca a Parigi dove lavora come collaboratore dell’editore Mermod, esperienza che lo introduce nel mondo editoriale francese e gli consente di sviluppare quella competenza traduttoria che costituirà una delle dimensioni fondamentali della sua attività letteraria. Nel 1953 si trasferisce nella cittadina di Grignan, in Provenza, scelta che non è meramente biografica ma rappresenta un’opzione estetica fondamentale: il paesaggio provenzale diventerà il laboratorio fenomenologico della sua ricerca poetica.

La sua attività di traduttore, che comprende autori di primissimo piano come Goethe, Hölderlin, Mann, Mandelstam, Góngora, Leopardi, Musil, Rilke, Homer e Ungaretti, non costituisce un’attività parallela rispetto alla creazione poetica, ma ne rappresenta piuttosto il fondamento teorico e pratico. Attraverso la traduzione, Jaccottet elabora una poetica dell’ascolto e della trasparenza linguistica che troverà compiuta espressione nella sua produzione originale.

La fenomenologia della luce e l’estetica della presenza

L’opera poetica di Jaccottet si articola intorno a nuclei tematici e formali che rivelano una straordinaria coerenza di visione. La luce, che tutto ingloba e tutto attraversa, è stato il faro della vita di Jaccottet. Ad essa il poeta romando si è votato, senza mai tradirla. Questa fedeltà alla luce non si configura come mero dato naturalistico, ma come categoria fenomenologica e ontologica che struttura l’intera architettura poetica jaccottettiana.

Tra le raccolte più note della sua produzione poetica si annoverano L’ignorante (1957), Arie (1967), e Après beaucoup d’années (1994), opere che documentano l’evoluzione di una voce poetica sempre più orientata verso l’essenzialità espressiva e la purificazione del linguaggio. La poetica dell’ignoranza, che emerge chiaramente dal titolo della raccolta del 1957, non rappresenta un’abdicazione intellettuale, ma piuttosto una strategia conoscitiva che privilegia l’esperienza diretta rispetto alla mediazione concettuale.

Come ribadisce Jaccottet in Le travail du poète, per essere trasparenti al reale occorre spogliarsi, immiserirsi, liberarsi del proprio sapere, dei propri preconcetti, fors’anche della propria memoria: “Plus je vieillis et plus je croîs en ignorance, Plus j’ai vécu, moins je…” Questa poetica della sottrazione intellettuale si traduce in una pratica scritturale che privilegia la nominazione diretta, l’evidenza fenomenologica, la disponibilità all’epifania del reale.

L’architettura formale e l’innovazione stilistica

Dal punto di vista formale, la poesia di Jaccottet si caratterizza per una sapiente orchestrazione di tradizione e innovazione. Il poeta svizzero non procede per rotture eclatanti o sperimentazioni formali radicali, ma opera piuttosto una raffinata opera di depurazione del linguaggio poetico tradizionale, eliminando ogni elemento ornamentale e retorico per giungere a un’espressività essenziale.

È attraverso la relazione con il mondo naturale, un mondo scoperto andando a vivere a Grignan, nel Sud della Francia, che Jaccottet ha trovato una voce. Questa voce si caratterizza per una straordinaria capacità di coniugare precisione descrittiva e apertura metafisica, concretezza fenomenologica e suggestione simbolica. I suoi versi alternano momenti di cristallina evidenza percettiva a zone di rarefazione e sospensione che aprono spazi di silenzio eloquente.

La raccolta L’Effraie (1953), che include componimenti scritti tra il 1946 e il 1950, documenta la fase iniziale di questa ricerca formale. La raccolta di poemi è attraversata dal richiamo della paura, in una notte d’estate, mostrando come anche nelle prime prove Jaccottet fosse orientato verso un’estetica dell’inquietudine e del mistero che troverà successivamente forme più meditate e controlate.

La prosa poetica e l’indagine saggistica

Parallelamente alla produzione poetica in senso stretto, Jaccottet sviluppa una significativa produzione in prosa che comprende sia opere di carattere saggistico sia testi di prosa poetica. Ha pubblicato volumi in prosa (L’oscurità, 1961) nonché saggi e critiche sulla poesia, in particolare francese. La sua attività di prosatore e saggista trova l’espressione più alta nei taccuini di Appunti per una semina (1984), seguiti da La seconda semina (1996).

Questi taccuini rappresentano un unicum nella letteratura contemporanea, configurandosi come laboratorio teorico della poetica jaccottettiana e insieme come opera autonoma di straordinaria densità speculativa. In essi convergono riflessione estetica, indagine fenomenologica e meditazione esistenziale, offrendo al lettore le chiavi interpretative dell’intera produzione poetica dell’autore.

Il riconoscimento critico e l’eredità letteraria

Svizzero francofono, Philippe Jaccottet è uno dei soli tre poeti, insieme a René Char e Saint-John Perse, a essere stato pubblicato durante la sua vita nella prestigiosa raccolta Pléiade, riconoscimento che attesta la rilevanza della sua opera nel panorama della poesia francofona contemporanea. Nel 1988 gli è stato assegnato il Premio Petrarca internazionale tedesco per la sua poesia, mentre ha vinto numerosi premi francesi e tedeschi, tra cui il Goncourt de la poésie (2003).

Nonostante la rilevanza, sia quantitativa che qualitativa, della sua opera, Jaccottet è stata una meteora luminosa che ha attraversato l’universo letterario senza la fanfara del successo. Questa discrezione, lungi dal rappresentare un limite, costituisce invece la cifra distintiva di un’opera che rifugge dalle mode letterarie e dalle strategie di visibilità per concentrarsi sull’essenziale del dire poetico.

Prospettive critiche e interpretative

Nel centenario della nascita, l’opera di Philippe Jaccottet si presenta come un corpus di straordinaria coerenza e densità, che merita di essere riletto alla luce delle acquisizioni critiche più recenti. La sua poetica della trasparenza e dell’essenzialità si configura come una delle risposte più convincenti alle aporie della modernità letteraria, proponendo un modello di scrittura che coniuga rigore formale e apertura esistenziale, precisione fenomenologica e suggestione metafisica.

È un poeta dalla vita “moderata”, non eclatante per scelte chiaccherate, ripiegata sulle parole: il suo “lavoro” è quello di traslitteratore, di traduttore letterario. Questa moderazione esistenziale e questa dedizione al lavoro sulla lingua rappresentano i fondamenti di un’estetica che privilegia la sostanza sulla forma, l’autenticità sulla spettacolarità, la durata sull’effimero.

Nel panorama contemporaneo, caratterizzato da eccessi comunicativi e inflazione retorica, la lezione di Jaccottet assume una valenza paradigmatica, proponendo un modello di scrittura fondato sulla misura, sull’ascolto e sulla fedeltà al reale. La sua eredità poetica costituisce un patrimonio imprescindibile per le generazioni future, testimoniando la possibilità di una poesia che sappia coniugare modernità e tradizione, innovazione e continuità, sperimentazione e classicità.

L’opera di Philippe Jaccottet, nel suo compiersi attraverso quasi settant’anni di attività letteraria, documenta la possibilità di una voce poetica capace di attraversare le trasformazioni del tempo mantenendo intatta la propria autenticità espressiva e la propria fedeltà a un’idea alta della poesia come forma suprema di conoscenza e di testimonianza.